Анатолий Петрович Будылин родился в 1907 г. в Москве. В 1931 г. поступил в Московский учебный комбинат связи (МУКС), в дальнейшем реорганизованный в Инженерно-техническую академию связи (ИТАС) им. В.И. Подбельского, и начал обучение по специальности электротехника. Научным руководителем Анатолия Будылина был заведующий лабораторией электротехники профессор Федот Яковлевич Зотов-Лобанов.

После убийства С.М. Кирова в 1934 г. в Академии проводилось много исследований по направлению «Обнаружение». В 1935-1936 гг. в электротехнической лаборатории под руководством Ф.Я. Зотова-Лобанова группой в составе А.П. Будылина, А.Е. Безменова, и М.С. Приказчикова, проводился ряд научно-исследовательских работ по обнаружению ферримагнитных масс. Появилась идея создания «дверей» с индукционными катушками по их периметру, включенными по мостовой схеме и настроенными на срабатывание (подавался звуковой сигнал) проходящего человека с ферримагнитной массой равной дамскому пистолету типа «Браунинг № 1». В 1937 г. экспериментальное устройство было смонтировано А.П. Будылиным в одном из зданий НКВД.

Идея создания средств обнаружения ферро-магнитных масс перешла и в морскую среду. Проблему создания неконтактного электрического взрывателя для морских противолодочных мин Будылин избрал темой своего дипломного проекта. Лаборант электротехнической лаборатории М.С. Приказчиков провел первые «натурные» испытания в аквариуме с добавлением соли. В ходе эксперимента было установлено, что однородный металлический предмет, помещенный между двумя медными антеннами, отклонял стрелку гальванометра.

Для проверок открытого эффекта по приказу начальника ИТАС В.Е. Гарфа от 6 июня 1936 г. на Черное море была откомандирована группа в составе 5 человек: руководитель группы профессор Ф.Я. Зотов-Лобанов, доцент А.Е. Безменов, А.Н. Бирюков, А.П. Будылин, М.С. Приказчиков. Местом базирования группы был выбран Военно-морской водолазных техникум в Балаклаве. В ходе экспериментов было подтверждено наличие электрического поля корабля/подводной лодки и возможность его использования для создания неконтактного взрывателя мины. Такая мина выгодно отличалась бы от мины антенной мины АГ, разрабатываемой в тот период, так как для подрыва мины уже не требовалось непосредственного соприкосновения корпуса корабля или подводной лодки с антенной. Взрыв мины с электрическим НВ происходил бы при прохождении корабля или подводной лодки на некотором расстоянии от антенны.

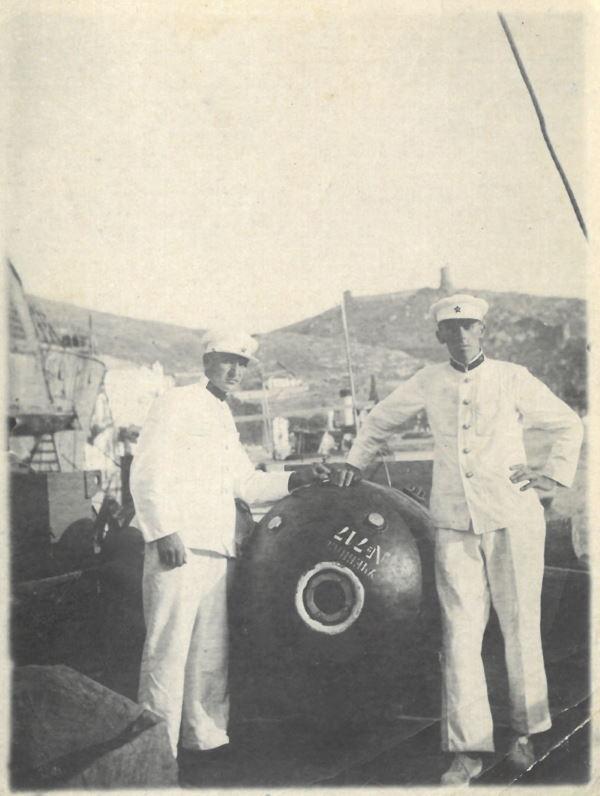

М.С. Приказчиков (слева) и А.П. Будылин на пирсе Военно-морского водолазного техникума возле мины КБ.

Балаклава, 1936 г. Фото предоставлено Н.М. Приказчиковой

Из воспоминаний М.С. Приказчикова о Будылине: «Это был человек неутомимой энергии, хороший организатор, увлекающийся изобретательской деятельностью. Он всегда ходил в форме, измазанной всякими красками, и будучи всецело увлечен этими работами, зачастую не посещал плановых лекций. В результате, при защите дипломного проекта его «срезали» обидевшиеся на него преподаватели. Он остался без диплома…»

Предложение А.П. Будылина было признано перспективным, поддержано НИМТИ и РККФ и включено в программу создания новых образцов морского минного оружия. В 1937 г., не получив диплома об окончании ИТАС, Анатолий Петрович поступает на работу во вновь созданное ЦКБ-36, а в 1938 г. – во вновь созданное особое КБ при заводе № 239 (бывший завод А.В. Бари, «Парострой») – СКБ-239. СКБ была поручена разработка новых образцов мин, особый приоритет отдавался неконтактной морской технике. В 1938-1939 гг. в СКБ-239 перешли работать Ф.Я. Зотов-Лобанов, М.С. Приказчиков, Б.Т. Лишневский, И.А. Тимаков. Анатолий Петрович возглавил группу по созданию неконтактной электрической мины НЭМ.

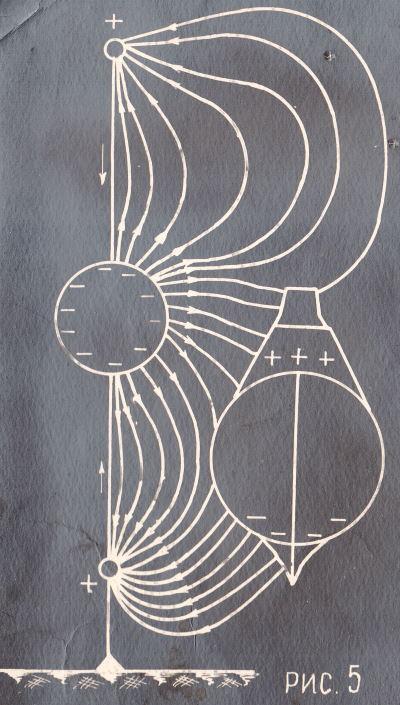

Схема действия мины НЭМ

(РГА в Самаре, Ф. Р-1, оп.50-5, д.2762)

Разработка мины требовала большого количества натурных испытаний. По уже имевшемуся опыту работы на Черном море в составе ИТАС, местом филиала электротехнической лаборатории была выбрана Балаклава. На берегу Балаклавской бухты в то время стояла дача (дворец) графа Апраксина. В основном здании проживали семьи офицеров батареи береговой обороны. Рядом с основным зданием была бетонная площадка бывшего зимнего сада. На ней построили новую лабораторию – филиал электротехнической лаборатории СКБ. Из окна лаборатории выходили кабели в бухту и подводились к экспериментальным образцам, поставленным в воде для длительных исследований.

Остатки дачи Апраксина. Где-то здесь, справа от арочных перекрытий, заложенных камнями, размещался филиал электротехнической лаборатории СКБ-239. Фото автора, 2021

Вид на Балаклавскую бухту из лаборатории. Фото автора, 2021

Было произведено 35 опытных образцов мины АГ-НЭМ, причем в испытаниях было использовано 7 подлодок и целый ряд надводных кораблей. Радиус реагирования электрического НВ на практике оказался невелик и составлял единицы метров. Его конкретная величина сильно зависела от степени солености воды. Но на расстоянии 0.5-1 м от антенны работа НВ была признана стабильной. Полученные положительные результаты дали основания изготовить 10 комплектов мины НЭМ, и приступить к ее заводским испытаниям, которые начались в 19 июня 1941 г. Испытания проводила комиссия, председателем которой был Анатолий Петрович.

Начало Великой Отечественной войны Будылин и другие участники испытаний встретили в Севастополе, испытания мины НЭМ пришлось прекратить. Все они были отозваны в Москву. Но уже 5 июля 1941 г. по приказу Зам. Наркома ВМФ по кораблестроению и вооружению адмирала Галлера группа ученых из Москвы и Ленинграда были направлены в Севастополь с задачей организации помощи флотским минерам в борьбе с неконтактными минами противника. В первой группе из 6 человек были: из Москвы - А.П. Будылин, М.С. Приказчиков, И.А. Тимаков и из Ленинграда - А.К. Верещагин, В.Т. Сухоруков и М.Ф. Хлудов. Группа, которую возглавил кап.2 ранга Мещерский В.И., разместилась на базе ОВРа ЧФ.

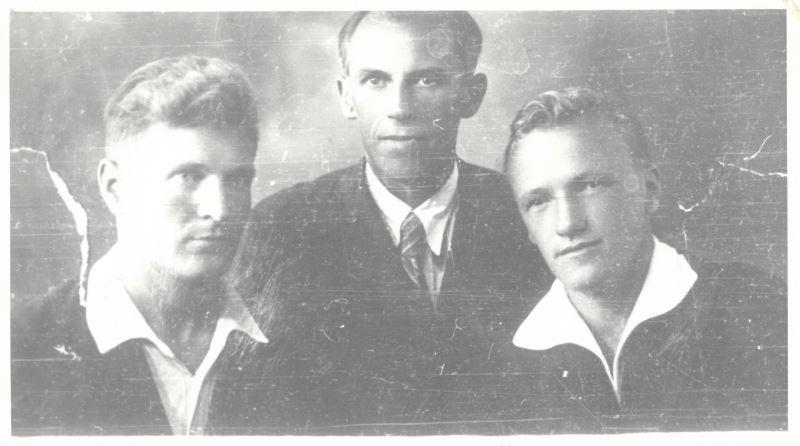

Московская группа ученых, направленных 5 июля 1941 г. в Севастополь.

Слева М.С. Приказчиков, А.П. Будылин, И.А. Тимаков. Июль 1941 г. Из архива М.С. Приказчиков

В конце 1941 г. Анатолий Петрович был направлен в Петропавловск (Казахстан) в ЦКБ завода № 347 «Красный гидропресс», эвакуированного из Таганрога, которое в июле в 1942 г. вошло во вновь воссозданного ЦКБ-36 Наркомсудпрома (НК МСП). Стояла задача быстрого создания собственных неконтактных мин с большим зарядом ВВ и большой глубиной использования. (Стоявшие на вооружении мины РЕМИН и МИРАБ не соответствовали требованиям морской войны и фактически были речными). А.П. Будылин принимал активное участие в создании первой отечественной серийной неконтактной мины с индукционным НВ АМД-1 (в модификациях АМД-1-500 и АМД-1-1000, принятой на вооружение в 1942 г.), за создание которой в 1946 г. в составе группы разработчиков был удостоен звания лауреата Сталинской (Государственной) премии СССР.

Анатолий Петрович часто выезжал на испытания новых образцов оружия. Летом 1943, когда Будылин был на испытаниях без связи с семьей, его сын Михаил заболел инфекционным заболеванием. Жена, ухаживавшая за сыном, тоже заразилась. Будылину ничего не сообщали о болезни семьи. И только после смерти и жены, и сына, его телеграммой вызвали в Петропавловск, не сообщив подробностей. Дома Будылина ждал Федот Яковлевич Зотов, его первый наставник и друг, который и сообщил ему страшную новость. Ночевать дома Будылин не смог, и Зотовы взяли его к себе…

С 1945 г. А.П. Будылин переходит на работу во вновь созданный НИИ-400 МСП (в дальнейшем - НИИ «Гидроприбор», ЦНИИ «Гидроприбор», НПО «Уран»). В 1950 г. А.П. Будылин возглавил разработку первой советской мины с индукционно-гидродинамическим взрывателем. Мины под шифром АМД-4-500 и АМД-4-1000 были приняты на вооружение в 1951.

В начале 1950-х Анатолий Петрович вернулся к идее разработки неконтактной электрической мины, которая была реализована в мине КСМ (корабельная средняя мина), принятой на вооружение в 1957 г. Неконтактный взрыватель НВ-КСМ, в дальнейшем, применялся и в мине УКСМ.

А.П. Будылин, 1950-е

В 1958 г. А.П. Будылин в качестве главного конструктора возглавил разработку первой в мире широкополосной мины с самоходной боевой частью «Звездочет», на базе которой в последующем были созданы многие серийные образцы мин этого класса.

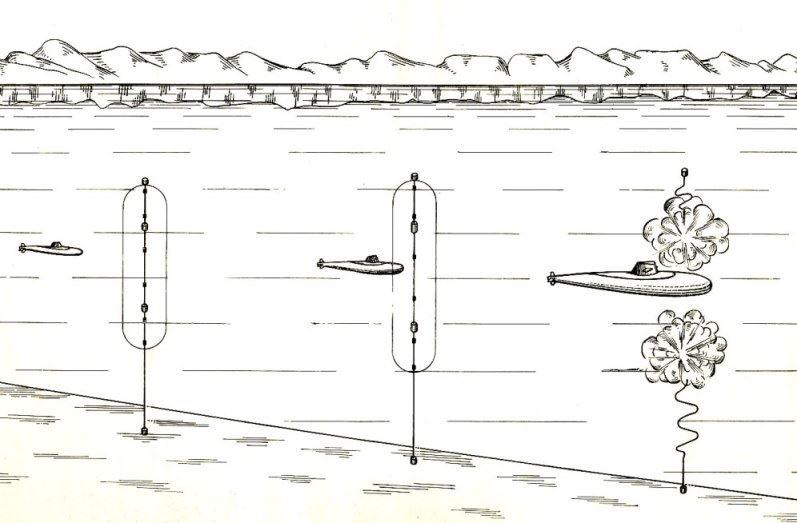

В 1964 г. принята на вооружение подледная противолодочная якорная мина с антенным электрическим НВ - ПМ-2 (главный конструктор М.А. Гринев). НВ мины ПМ-2 разработан А.П. Будылиным.

Схема действия мины ПМ-2 с антенным электрическим НВ конструкции А.П. Будылина

Также интересным проектом была мина-ловушка, разработанная А.П. Будылиным в соавторстве с И.А. Тимаковым и Е.К. Булыгиной. Мина имитировала первичное акустическое поле подводной лодки типа «С», а также могла отражать эхо-сигналы гидролокатора за счет специальной металлической сетки (на страницу "Шумящая мина" >>>>>)

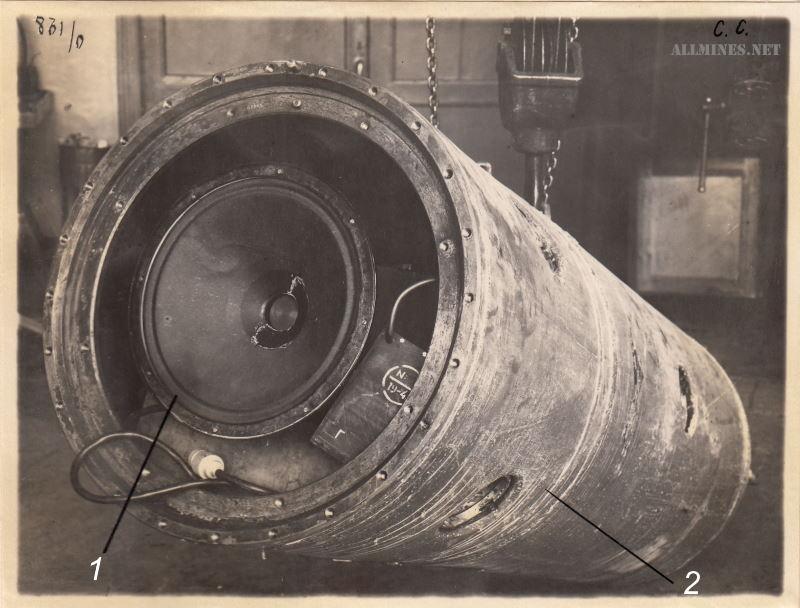

Шумящая мина: 1 - диффузор динамика; 2 - корпус мины

(РГА в Самаре, Ф. Р-1, оп.86-5, д.757)

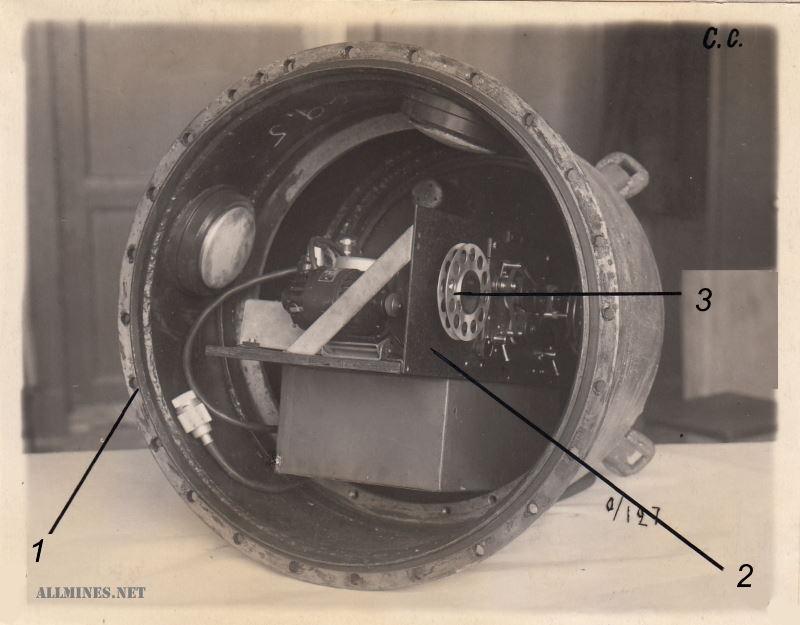

Шумящая мина, приборный отсек ("котелок"):

1 - корпус котелка; 2 - магнитофон; 3 - магнитная лента с записью шумов

(РГА в Самаре, Ф. Р-1, оп.86-5, д.757)

По инициативе и при активном участии А.П. Будылина на Черном море создан специальный полигон для испытания мин. А.П. Будылин - автор многих изобретений в области электротехники и минно-торпедного оружия. Среди заявочных материалов на патенты, хранящихся в РГА в Самаре, применительно к теме сайта, следует отметить следующие:

- Будылин А.П. Индукционный неконтактный взрыватель для якорных мин. 1941 г. Ф. Р-1. Оп. 49-5. Д. 1856.

- Будылин А.П., Зотов Ф.Я., Безменов А.Е. Антенная мина заграждения. А.с. 5938 н/о НКВМФ. 1943 г. Ф. Р-1. Оп. 50-5. Д. 2762.

- Будылин А.П., Тимаков И.А., Булыгина Е.К. Мина, имитирующая шумы подводной лодки с применением автоматической звуковоспроизводящей аппаратуры. А.с. 11057 н/о. 1950 г. Ф. Р-1. Оп. 860-5. Д. 757.

- Андрианов И.М., Миронов Н.И., Будылин А.П., Зотов Ф.Я. Неконтактный торпедный взрыватель. 1937 г. Ф. Р-1. Оп. 48-5. Д. 2099.

Анатолий Петрович Будылин умер в 1982 г.

Литература и источники:

1. Аван-проект мины «АГ-НЭМ». РГА ВМФ, Фонд Р-1255, опись 4, дело 26.

2. Воспоминания М.С. Приказчикова, 1990 г. (рукопись)

3. Из истории создания морского подводного оружия (к 60-летию ЦНИИ «Гидроприбор»).-СПб.: Наука, 2003.

4. Морское минное оружие: иллюстрированная энциклопедия. Кн. 1. Минное оружие флота России. ОАО Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». СПб.: Фонд содействия флоту «Отечество», 2007.

5. Оружие Российского флота (1696-1996) / А.М. Петров, Д.А. Асеев, Е.М. Васильев, В.Г. Ворожцов, Ю.П. Дьяконов и др. Под редакцией В.Д. Доценко, Б.И. Родионова. - СПб.: Судостроение, 1996.

6. РГА в Самаре, Ф. Р-1, оп.50-5, д.2762, Ф. Р-1, оп.86-5, д.757.

Будылин Анатолий Петрович